《康斯坦汀:驅魔神探》:DC 邊界之外的反英雄神話/ Constantine: A Dark Anti-Hero Myth Outside the DC Universe

- Dylan Tang

- Nov 20, 2025

- 3 min read

在黑暗神學、反英雄與 DC 邊界的擦身球,《康斯坦汀:驅魔神探》已經是影迷心中無法取代的經眼信仰。

華納兄弟在台灣官方 Instagram 宣布,《康斯坦汀:驅魔神探》將於12月5日重新登上大銀幕。距離 2005 年首映已近二十年,這部由 Francis Lawrence 執導、基奴李維(Keanu Reeves)主演的電影被視為難以複製的經典。它之所以能被反覆討論,不是因為宇宙架構或系列擴張,而是因為它在 DC 多重宇宙之外,成為擁有神學黑暗美學、與反英雄敘事的作品。

從 Vertigo 的成人黑暗美學延伸而來

約翰康斯坦汀(John Constantine)最初登場於 DC Comics 旗下 Vertigo 品牌的漫畫《Hellblazer》。Vertigo 是 DC 的成人向品牌,以更黑暗、更多宗教與道德議題的故事著稱。然而,2005 年《康斯坦汀》並不屬於後來的 DCEU,也未納入當前 James Gunn 重建的 DCU。

根據 DC 影像史整理,這部電影採取完全獨立的世界觀,使這種不受宇宙設定牽制的創作空間,讓導演 Francis Lawrence 得以用宗教象徵、神話語彙與城市陰影打造他的首部長片電影。

他把洛杉磯變成介於天堂與地獄之間的朽壞都市,而電影裡出現得惡魔與天使是都市裂縫延伸出的神學隱喻。這也使得電影更接近 Vertigo 的成人感,而非普羅大眾皆可觀看的,闔家傳統超級英雄故事。這一切都獨立於 DC 宇宙之外,也因此更自由。

反英雄的誕生比救世主更令人難忘

電影版的康斯坦汀與漫畫版金髮英式法師形象差異巨大,這曾是當年最大的爭議之一。然而,基努李維用冷感、厭世、破損的靈魂重新定義了角色。他抽菸、被惡夢折磨、對天堂與地獄都毫無好感,驅魔不是為了拯救世界,而是為了延命、為了與宇宙談判。

在 2005 年,好萊塢仍偏好明確的英雄形象,而《康斯坦汀》提前完成反英雄文化的建構。甚至可以說:他將破損與缺口,成為這部電影比救世主更有重量的核心。

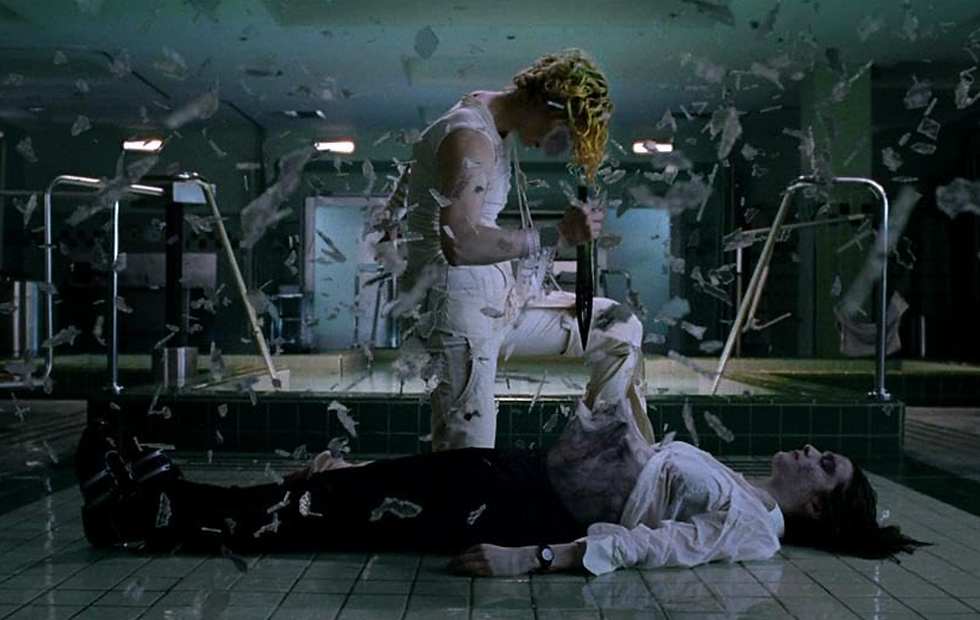

電影用神學象徵及惡魔階級建構世界,將抽象信仰轉化為可以共感的影像;像地獄如核爆後的荒原,天使帶著權力的傲慢,神聖與腐敗並存。這些成人議題也讓本片在美國被評為 R 級,而臺灣則以輔導級上映。這種半神學、半黑色驅魔的風格,在後來的漫畫改編電影裡幾乎沒有再度出現。

續集成為未來可能的世界線

《康斯坦汀:驅魔神探》成本約 7000 萬至 1 億美元,全球票房約 2.309 億。它並非爆紅型電影,但後來的口碑與評價讓它持續成長。從影迷文化、影像研究,再到宗教象徵分析,都讓它從低調上映走向穩固經典地位。

而至於續集什麼時候出來?或是真的有要拍嗎?至今仍未被正式確認。不過根據 James Gunn 的公開訪談,他「與基努李維討論過,但尚未看到最終劇本」,因此續集仍停留在開發未明階段。正因為這個「仍可能發生」的世界線存在,電影反而在觀眾心中保留了更多想像。因此,與其抱持期待但又可能受傷害的心情度過2025年,不如在年末重返大銀幕欣賞這部在DC宇宙外的經典之作。

Comments